NIFC

ポーランド国立ショパン研究所の自主レーベル

NIFCは、ショパン国際ピアノコンクールや「ショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭」の主催、ショパン博物館の運営など、ショパンの遺品・権利などを一括して保有・管理、研究および普及活動を行っているポーランドの国家機関 「国立フリデリク・ショパン研究所(Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)」の自主レーベルです。

世界を代表するショパン弾きたちがショパン存命当時のピリオド楽器でその作品を奏でた録音集や、ショパン国際ピアノコンクールのライヴ録音、アルゲリッチやブリュッヘンなど巨匠たちが参加したショパン音楽祭のライヴ録音、ショパンと同時代の知られざる作品の録音、ポーランドの若手アーティストの発掘など、多彩なシリーズをリリースしています。

【アーティスト例】トマシュ・リッテル/川口成彦/ブルース・リウ/反田恭平/アレクサンダー・ガジェヴ/マルティン・ガルシア・ガルシア/小林愛実/進藤実優/タチアナ・シェバノワ/エヴァ・ポブウォツカ/ネルソン・ゲルナー/ヤヌシュ・オレイニチャク/ダン・タイ・ソン/マルタ・アルゲリッチ/ヴォイチェフ・シヴィタワ/ゲオルギス・オソーキンス/ニコライ・ホジャイノフ/シモン・ネーリング/チョ・ソンジン/フィリップ・ジュジアーノ/海老彰子/ハワード・シェリー/ファビオ・ビオンディ/ケヴィン・ケナー/ギャリック・オールソン/ドミトリー・シシキン/ラウル・コチャルスキ/フィリップ・アントルモン/フランス・ブリュッヘン/ケイト・リウ/フィリップ・ヘレヴェッヘ/シプリアン・カツァリス/ダニール・トリフォノフ/アンジェラ・ヒューイット/アダム・ハラシェヴィチ/フー・ツォン/トビアス・コッホ/フランソワ・デュモン/マリア・ジョアン・ピリス/ドミトリ・アレクセーエフ/エリック・ルー/ニコライ・デミジェンコ/イーケ・トニー・ヤン/ユリアンナ・アヴデーエワ/インゴルフ・ヴンダー/ルーカス・ゲニューシャス/ピオトル・アレクセヴィチ

2025年発売商品

ブルー・シリーズ

ブルー・シリーズは、ショパン国際ピアノコンクール及びショパン国際ピリオド楽器コンクールで最も注目を集めた人物のユニークな音楽ポートレートを紹介する特別なプロジェクトで、予選と優勝者のコンサートの録音です。規格番号は600番台です。

アーティスト例:トマシュ・リッテル/川口成彦/ブルース・リウ/反田恭平/アレクサンダー・ガジェヴ/マルティン・ガルシア・ガルシア/小林愛実/進藤実優/ニコライ・ホジャイノフ/シモン・ネーリング/ゲオルギス・オソーキンス/アンジェラ・ヒューイット/アンドレ・チャイコフスキー/イーケ・トニー・ヤン/インゴルフ・ヴンダー/エリック・ルー/ケイト・リウ/ダニール・トリフォノフ/チョ・ソンジン/トマシュ・リッテル/ドミトリー・シシキン/パヴェウ・ヴァカレツィ/フランソワ・デュモン/マルチン・コジャク/ミシェル・ブロック/ミロスラフ・クルティシェフ/ルーカス・ゲニューシャス

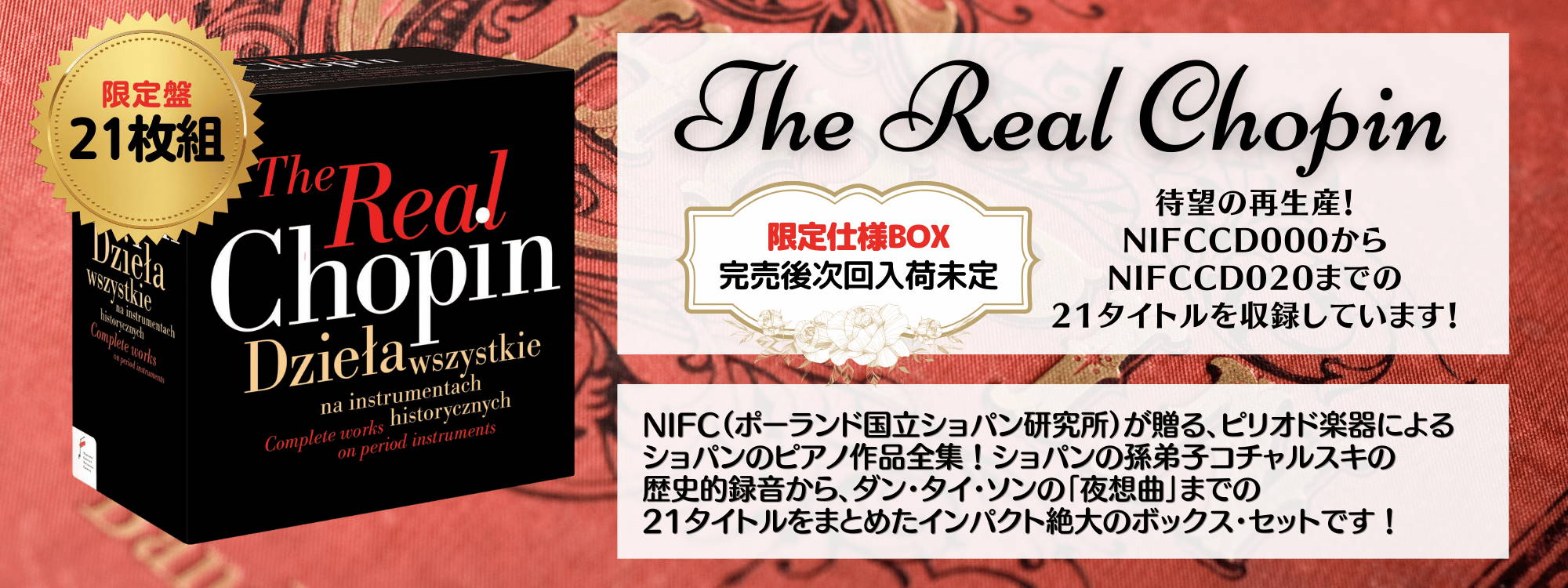

リアル・ショパン・シリーズ

ショパンの時代の歴史的な楽器、エラール(1849年、パリ)とプレイエル(1848年、パリ)のピアノで実現したプロジェクトです。どちらの楽器も、コンサートでの演奏に必要な条件をすべて満たした状態で保存されており、ショパンの音楽を書かれたままに聴くことができます。これらの楽器は、その構造や機構、音色の特徴により、現代のピアノとは異なる解釈の可能性を持っています。ショパンの全作品の新録音は、現代のリスナーに歴史的モデルを発見させ、私たちをロマン派の時代に近づけ、忘れられていた時代の音の世界を明らかにします。

コンサート・フローズン・イン・タイム

NIFCコレクションのピリオド楽器や、モダン楽器で演奏されたさまざまな作曲家の音楽をお届けします。

マルタ・アルゲリッチやミッシャ・マイスキーをはじめとする著名な音楽家によるコンサートのライブ録音も含まれています。

DVD

モニューシュコの音楽

「スタニスワフ・モニューシュコ(1819-1872)についてほとんど聞いたことも読んだこともないというのは、オペラに詳しい人にとっても恥ずかしいことではありません。しかし、ポーランドに行ったことのある人なら、その名を知らないはずはありません。ほとんどの都市にモニューシュコの通りや広場があり、ワルシャワのヴィエルキ劇場の前には、2年前に主要鉄道駅にモニューシュコの名前が付けられた印象的なモニュメントが立っています。」

「300曲以上の歌曲を作曲し、オペラやカンタータに見事なオーケストレーションを施したモニューシュコの特徴は、メロディに対する完璧な理解にあります。彼は非常に近代的な作曲家であり、『ハルカ』はヤナーチェクの『イェヌーファ』に非常に近いテーマを持っており、リヒャルト・ワーグナーよりもずっと前に、レチタティーヴォをやめてライトモティーフを使った最初のオペラであったと考えられます。」

(Stephan Burianek)

ドブジンスキの音楽

ショパンの師エルスネルによって「並外れた才能」と評されたポーランド初期ロマン派の作曲家、イグナツィ・フェリクス・ドブジンスキ(1807-1867)。若き日の《ピアノ協奏曲 変イ長調》はドブジンスキの野心と作曲の才能を証明する力作で、ショパンのコンチェルト同様、先輩にあたるフンメルやモシェレスの影響が認められます。NIFCレーベルでは、3種類の演奏を聴き比べることができます。

また師エルスネルは、管弦楽、合唱、室内楽の分野における和声と対位法の扱いについては、ショパンよりドブジンスキの方に才能を見出していたそうです。序曲や交響曲の録音では、ドブジンスキの素晴らしいオーケストレーションを楽しむことができます。

ヤング・タレント/デビュー・シリーズ

NIFCは最も優秀な若手ピアニストにも関心を寄せています。

研究所内に設立された若手育成部門による録音シリーズです。

規格番号は700番台です。

レゾナンス・シリーズ

「レゾナンス」は何かに対する反応、応答、残響、エコーなどを意味します。

このシリーズでお届けする音楽は、ショパンの音楽に対する、多かれ少なかれ明らかな "反応" です。例えばポーランド独立100周年を迎えたパデレフスキーの音楽には、ショパンの遺志がはっきりと見て取れます。

パデレフスキの音楽

イグナツィ・ヤン・パデレフスキ(1860-1941)は演奏と作曲の両方に類稀なる才能を発揮し、当時の人々から大変な尊敬を集めた人物です。短期間ながらポーランドの首相まで務め、20世紀の最初の40年間、世界で最も有名な人物のひとりでした。

1880年代後半からのピアニストとしての人気は凄まじく、その名声は今に至るまで語り継がれていますが、意外にもキャリアの前半では演奏ではなく作曲に可能性が見出されていたといいます。